L’homme est une des trois grandes puissances de l’Univers : quelles sont les deux autres ?

Évitons la faute que presque tous les philosophes ont commise, surtout dans ces temps modernes, et songeons que s’il est ridicule de prétendre écrire sur l’homme sans le connaître, il est à la fois ridicule et odieux de prétendre lui tracer une route sans être parfaitement instruit du lieu d’où il part, du but où il tend, et de l’objet de son voyage.

Connaissons bien surtout sa position, et cherchons avec soin, puisqu’il est lui-même une puissance, quelles sont les puissances supérieures ou inférieures avec lesquelles il doit se trouver en contact.

Que l’Homme universel soit une puissance, c’est ce qui est constaté par tous les codes sacrés des nations; c’est ce qui est senti par tous les sages; c’est ce qui est même avoué par tous les vrais savants. Je lis dans un Dictionnaire d’histoire naturelle, imprimé tout récemment, ces phrases remarquables : « L’homme possède l’extrait de la puissance organisatrice; c’est dans son cerveau que vient aboutir l’intelligence qui a présidé à la formation des êtres.... » « Il naît ministre et interprète des volontés divines sur tout ce qui respire.... Le sceptre de la terre lui est confié ».

Environ quinze siècles avant notre ère, Moïse avait mis ces paroles dans la bouche de la Divinité s’adressant à l’homme : « Fructifiez et multipliez-vous, et remplissez l’étendue terrestre. Que la splendeur éblouissante, que l’éclat terrifiant qui vous entourera frappe de respect l’animalité entière, depuis l’oiseau des régions les plus élevées jusqu’au reptile qui reçoit le mouvement originel de l’élément adamique, et jusqu’au poisson des mers; sous votre puissance ils sont également mis ».

Et longtemps avant Moïse, le législateur des Chinois avait dit, en propres termes et sans figures, que l’homme est une des trois puissances qui régissent l’univers.

Il vaut mieux sans doute recevoir ces textes et une infinité d’autres que je pourrais citer dans le même sens, que de croire avec Anaxagore, copié par Helvétius, que l’homme est un animal dont toute l’intelligence vient de la conformation de sa main; ou bien avec Hobbes, suivi par Locke et Condillac, qu’il ne porte avec lui rien d’inné, qu’il ne peut user de rien sans habitude, et qu’il naît méchant et dans un état de guerre avec ses semblables.

Mais quoiqu’il soit très vrai, comme l’affirment tous les sages et tous les théosophes en attestant le nom de la Divinité, que

il n’est pourtant pas vrai, comme l’ont cru sans réflexion et sans examen des hommes plus enthousiastes que judicieux, que cette puissance ait paru sur la terre toute faite, munie de toutes ses forces, possédant tous ses développements, et, pour ainsi dire, descendant du ciel environnée d’une gloire recueillie sans trouble, et d’une science acquise sans peine. Cette idée exagérée qui sort du juste milieu, si recommandé par les sages, sort aussi de la vérité.

C’est une plante céleste dont les racines attachées à la terre doivent y pomper les forces élémentaires, afin de les élaborer par un travail particulier; et qui, élevant peu à peu sa tige majestueuse, et se couvrant en sa saison de fleurs et de fruits intellectuels, les mûrisse aux rayons de la lumière divine, et les offre en holocauste au Dieu de l’univers.

l’homme soit une puissance destinée par l’éternelle sagesse à dominer la nature inférieure, à ramener l’harmonie dans la discordance de ses éléments, à coordonner ses trois règnes entre eux, et à les élever de la diversité à l’unité,

il n’est pourtant pas vrai, comme l’ont cru sans réflexion et sans examen des hommes plus enthousiastes que judicieux, que cette puissance ait paru sur la terre toute faite, munie de toutes ses forces, possédant tous ses développements, et, pour ainsi dire, descendant du ciel environnée d’une gloire recueillie sans trouble, et d’une science acquise sans peine. Cette idée exagérée qui sort du juste milieu, si recommandé par les sages, sort aussi de la vérité.

L’Homme est une puissance sans doute, mais une puissance en germe, laquelle, pour manifester ses propriétés, pour atteindre à la hauteur où ses destinées l’appellent, a besoin d’une action intérieure évertuée par une action extérieure qui la réactionne.

C’est une plante céleste dont les racines attachées à la terre doivent y pomper les forces élémentaires, afin de les élaborer par un travail particulier; et qui, élevant peu à peu sa tige majestueuse, et se couvrant en sa saison de fleurs et de fruits intellectuels, les mûrisse aux rayons de la lumière divine, et les offre en holocauste au Dieu de l’univers.

Cette comparaison, qui est très juste, peut être continuée. Un arbre, quand il est encore jeune, ne porte point encore des fruits, et le cultivateur ne lui en demande pas. Il lui en demande même d’autant moins qu’il sait que leur importance et leur utilité plus grandes exigent une élaboration plus longue, et rendent son espèce moins hâtive; mais quand le temps est arrivé de faire la récolte, il la fait; et chaque saison qui la renouvelle doit en augmenter la quantité, si la bonté de l’arbre répond à la bonté de la culture. Quand la récolte manque plusieurs fois de suite sans que des accidents extérieurs, des orages ou des souffles destructeurs aient nui à sa fécondité, l’arbre est réputé mauvais, vicieux, et comme tel, suivant l’expression énergique de Jésus, arraché et jeté au feu.

Or, ce qu’est la culture à l’arbre, la civilisation l’est à l’homme. Sans l’une, la plante abandonnée à une nature pauvre et dégradée, ne porterait que des fleurs simples et sans éclat, que des fruits lactescents ou résineux, fades ou acerbes, et souvent empoisonnés; sans l’autre, l’homme livré à une nature marâtre, sévère pour lui, parce qu’elle ne le reconnaît pas pour son propre enfant, ne développerait que des facultés sauvages, et n’offrirait que le caractère d’un être déplacé, souffrant et féroce, avide et malheureux. C’est donc de la civilisation que tout dépend dans l’homme; c’est donc sur son état social que se fonde l’édifice de sa grandeur. Attachons avec force nos regards sur ces points importants, et ne craignons pas d’en faire notre étude. Il n’est point d’objet plus digne de notre examen. Il n’est pas d’étude dont les résultats nous promettent plus d’avantages. Mais si l’homme n’est d’abord, comme je viens de le dire, qu’une puissance en germe que la civilisation doive développer, d’où lui viendront les principes de cette indispensable culture ? Je réponds que ce sera de deux puissances auxquelles il se trouve lié, et dont il doit former la troisième, selon la tradition du théosophe chinois déjà citée.

Au-dessous de lui est le Destin, nature nécessitée et naturée; au-dessus de lui est la Providence, nature libre et naturante. Il est, lui, comme règne hominal, la volonté médiatrice, la force efficiente, placée entre ces deux natures pour leur servir de lien, de moyen de communication, et réunir deux actions, deux mouvements, qui seraient incompatibles sans lui.

Ces deux puissances, au milieu desquelles il se trouve placé, sont le Destin et la Providence.

Au-dessous de lui est le Destin, nature nécessitée et naturée; au-dessus de lui est la Providence, nature libre et naturante. Il est, lui, comme règne hominal, la volonté médiatrice, la force efficiente, placée entre ces deux natures pour leur servir de lien, de moyen de communication, et réunir deux actions, deux mouvements, qui seraient incompatibles sans lui.

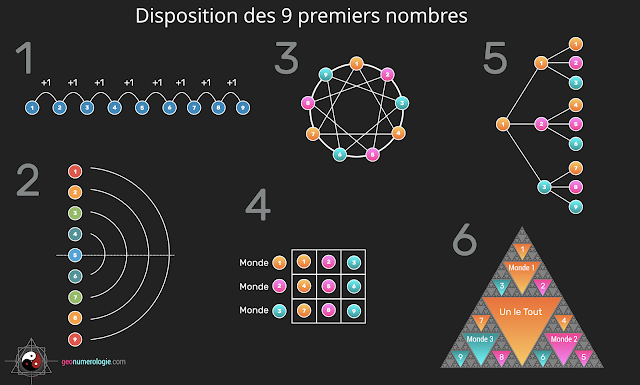

Les trois puissances que je viens de nommer, la Providence, l’Homme considéré comme règne hominal, et le Destin, constituent le ternaire universel. Rien n’échappe à leur action; tout leur est soumis dans l’univers; tout, excepté Dieu lui-même qui, les enveloppant de son insondable unité, forme avec elle cette tétrade sacrée des anciens, cet immense quaternaire, qui est tout dans tout, et hors duquel il n’est rien.

J’aurai beaucoup à parler dans l’ouvrage qui va suivre de ces trois puissances; et je signalerai, autant qu’il sera en moi, leur action respective, et la part que chacune d’elles prend dans les événements divers qui varient la scène du monde et changent la face de l’univers.

Ce sera pour la première fois qu’on les verra paraître ensemble comme causes motrices, indépendantes l’une de l’autre, quoique également liées à la cause unique qui les régit, agir selon leur nature, conjointes ou séparées, et donner ainsi la raison suffisante de toutes choses. Ces trois puissances, considérées comme principes principiants, sont très difficiles à définir; car, ainsi que je l’ai déjà énoncé, on ne saurait jamais définir un principe; mais elles peuvent être connues par leurs actes, et saisies dans leurs mouvements, puisqu’elles ne sortent pas de la sphère où l’homme individu est renfermé comme partie intégrante de l’Homme universel. Ce qui s’oppose à ce que Dieu puisse être connu et saisi de la même manière que ces trois puissances qui en émanent, c’est parce que cet Être absolu les contient sans en être contenu, et les enchaîne sans en être enchaîné. Il tient, selon la belle métaphore d’Homère, la chaîne d’or qui enveloppe tous les êtres, et qui descend des hauteurs du brillant Olympe jusqu’au centre du ténébreux Tartare; mais cette chaîne, qu’il ébranle à son gré, le laisse toujours immobile et libre.

Contentons-nous d’adorer en silence cet Être ineffable, ce DIEU hors duquel il n’est point de Dieux; et, sans chercher à sonder son insondable essence, cherchons à connaître le puissant ternaire dans lequel il se réfléchit : La Providence, l’Homme et le Destin. Ce que je vais dire ici ne sera en substance que ce que j’ai déjà dit dans mes Examens sur les Vers dorés de Pythagore, ou ailleurs; mais dans une matière aussi difficile il est impossible de ne pas se répéter.

Le Destin est la partie inférieure et instinctive de la Nature universelle,

que j’ai appelée nature naturée. On nomme son action propre fatalité. La forme par laquelle il se manifeste à nous se nomme nécessité; c’est elle qui lie la cause à l’effet. Les trois règnes de la nature élémentaire, le minéral, le végétal et l’animal, sont le domaine du Destin; c’est-à-dire que tout s’y passe d’une manière fatale et forcée, selon des lois déterminées d’avance. Le Destin ne donne le principe de rien, mais il s’en empare, dès qu’il est donné, pour en dominer les conséquences. C’est par la nécessité seule de ces conséquences qu’il influe sur l’avenir, et se fait sentir dans le présent; car tout ce qu’il possède en propre est dans le passé. On peut donc entendre par le Destin, cette puissance d’après laquelle nous concevons que les choses faites sont faites, qu’elles sont ainsi et pas autrement, et que, posées une fois selon leur nature, elles ont des résultats forcés qui se développent successivement et nécessairement.

Au moment où l’homme arrive sur la terre il appartient au Destin, qui l’entraîne longtemps dans le tourbillon de la fatalité. Mais quoique plongé dans ce tourbillon, et d’abord soumis à son influence comme tous les êtres élémentaires, il porte en lui un germe divin qui ne saurait jamais se confondre entièrement avec lui. Ce germe, réactionné par le Destin lui même, se développe pour s’y opposer. C’est une étincelle de la volonté divine qui, participant à la vie universelle, vient dans la nature élémentaire pour y ramener l’harmonie. À mesure que ce germe se développe il opère, selon son énergie, sur les choses forcées, et opère librement sur elles. La liberté est son essence. Le mystère de son principe est tel, que son énergie s’augmente à mesure qu’elle s’exerce, et que sa force, quoique comprimée indéfiniment, n’est jamais vaincue. Lorsque ce germe est entièrement développé, il constitue la Volonté de l’Homme universel, l’une des trois grandes puissances de l’univers. Cette puissance, égale à celle du Destin qui lui est inférieure, et même à celle de la Providence qui lui est supérieure, ne relève que de Dieu seul, auquel les autres sont également soumises, chacune selon son rang, ainsi que je l’ai déjà dit. C’est la Volonté de l’homme, qui, comme puissance médiane, réunit le Destin et la Providence; sans elle, ces deux puissances extrêmes, non seulement ne se réuniraient jamais, mais même ne se connaîtraient pas. Cette volonté, en déployant son activité, modifie les choses coexistantes, en crée de nouvelles, qui deviennent à l’instant la propriété du Destin, et prépare pour l’avenir des mutations dans ce qui était fait, et des conséquences nécessaires dans ce qui vient de l’être.

La Providence est la partie supérieure et intelligente de la Nature universelle,

que j’ai appelée nature naturante. C’est une loi vivante, émanée de la Divinité, au moyen de laquelle toutes les choses se déterminent en puissance d’être. Tous les principes inférieurs émanent d’elle; toutes les causes puisent dans son sein leur origine et leur force. Le but de la Providence est la perfection de tous les êtres; et cette perfection, elle en reçoit de Dieu même le type irréfragable.

Le moyen qu’elle a pour parvenir à ce but est ce que nous appelons le temps. Mais le temps n’existe pas pour elle suivant l’idée que nous en avons. Elle le conçoit comme un mouvement de l’éternité. Cette puissance suprême n’agit immédiatement que sur les choses universelles; mais cette action, par un enchaînement de ses conséquences, peut se faire sentir médiatement sur les choses particulières; en sorte que les plus petits détails de la vie humaine peuvent y être intéressés, ou en être déduits, selon qu’ils se lient par des noeuds invisibles à des événements universels.

L’homme est un germe divin qu’elle sème dans la fatalité du Destin, afin de la changer et de s’en rendre maîtresse au moyen de la volonté de cet être médiane. Cette volonté, étant essentiellement libre, peut s’exercer aussi bien sur l’action de la Providence que sur celle du Destin; mais, avec cette différence néanmoins, que, si elle change réellement l’événement du Destin, qui était fixe et nécessaire, et cela en opposant la nécessité à la nécessité, et le Destin au Destin, elle ne peut rien contre l’événement providentiel, précisément parce qu’il est indifférent dans sa forme, et qu’il parvient toujours à son but par quelque route que ce soit. C’est le temps seul et la forme qui varient. La Providence n’est enchaînée ni à l’un ni à l’autre.

La seule différence est pour l’homme qui change les formes de la vie, raccourcit ou allonge le temps, jouit ou souffre, selon qu’il fait le bien ou le mal; c’est-à-dire selon qu’il unit son action particulière à l’action universelle ou qu’il l’en distingue.

Voilà ce que je puis dire, en général, de ces trois grandes puissances qui composent le ternaire universel, et de l’action desquelles dépendent toutes choses. Je sens bien que le lecteur, qui ne sera pas même médiocrement attentif, trouvera beaucoup à désirer dans ce que je viens de dire, et pourra se plaindre du vague et de l’obscurité de mes expressions; mais ce n’est pas ma faute si la matière est en elle-même vague et obscure. Si la distinction à faire entre la Providence, le Destin et la Volonté de l’homme, avait été tellement facile; si l’on avait pu arriver sans de pénibles efforts à la connaissance de ces trois puissances, et qu’à l’évidence de leur existence on eût pu joindre la classification nette et précise de leurs attributs, je ne vois pas pourquoi, dans ces temps modernes, aucun savant n’aurait encore signalé leur action respective, ni essayé de fonder sur elle les bases de leurs systèmes, tant physiques que métaphysiques, tant politiques que religieux. Il faut bien qu’il y ait quelque difficulté à faire la distinction que je tente pour la première fois depuis Pythagore ou Kong-Tzée, puisque la plupart des écrivains qui m’ont précédé dans la carrière, n’ont vu qu’un principe là où il y en a trois. Les uns, comme Bossuet, ont tout attribué à la Providence; les autres, comme Hobbes, ont tout fait découler du Destin; et les troisièmes, comme Rousseau, n’ont voulut reconnaître partout que la Volonté de l’homme. Une foule d’hommes se sont égarés sur les pas de ces deux derniers; et, suivant la froideur de leur raison ou la fougue de leurs passions, ont cru voir la vérité tantôt dans les écrits de Hobbes, tantôt dans ceux de Rousseau; et cela, parce que le Destin et la Volonté que l’un et l’autre avaient choisis pour mobile unique de leurs méditations, sont plus faciles à saisir que la Providence, dont la marche plus élevée et presque toujours couverte d’un voile, demande, pour être aperçue, une intelligence plus calme; et, pour être admise, une foi moins assujettie à la raison instinctive et moins troublée par les orages des passions animiques.

Je voudrais de bon coeur, pour répondre à l’attente de mes lecteurs, pouvoir leur démontrer, à la manière des géomètres, l’existence des trois puissances dont il s’agit, et leur apprendre à les reconnaître à l’instant partout où leur action propre se manifeste; mais cela serait une entreprise aussi vaine que ridicule. Une pareille démonstration ne peut se renfermer dans un syllogisme; une connaissance aussi étendue ne peut résulter d’un dilemme. Il faut toujours, quelques paroles que j’emploie, que la méditation du lecteur supplée à l’insuffisance du discours. Je me regarderais très heureux si, parvenu à la fin de l’ouvrage dans lequel je vais m’engager, cette démonstration se trouvait dans l’ensemble des faits, et cette connaissance dans leur comparaison et dans l’application qu’un lecteur judicieux ne manquera pas d’en faire. Je ne négligerai rien pour lui faciliter ce travail; et je saisirai toutes les occasions, en grand nombre, qui se présenteront pour revenir sur les notions générales que j’ai données, et pour les fortifier par des exemples.

Cette Dissertation introductive pourrait être terminée ici, puisque, après y avoir exposé l’occasion et le sujet de mon ouvrage, y avoir présenté l’analyse des facultés de l’être qui doit en être le principal objet, j’y ai dévoilé d’avance les causes motrices des événements que j’allais y décrire : cependant, pour répondre autant qu’il est en moi au désir de quelques amis dont le suffrage m’est précieux, et qui m’ont pressé d’entrer dans quelques nouveaux détails, à l’égard de ce que j’entends par les trois grandes puissances qui régissent l’univers, je vais ajouter à ce que j’ai dit en général un exemple en particulier, tiré du règne végétal, celui des trois règnes inférieurs où l’action de ces trois puissances, plus équilibrée et plus uniforme, paraît offrir plus de prise à l’examen. Prenons un gland de chêne. Je dis que dans ce gland est renfermé la vie propre d’un chêne, la germination future de l’arbre qui porte ce nom, ses racines, son tronc, ses rameaux, son arborification, sa fructification, tout ce qui le constituera chêne, avec la suite incalculable des chênes qui peuvent en provenir. Il y a ici pour moi deux puissances clairement manifestées. Premièrement, j’y sens une puissance occulte, incompréhensible, insaisissable dans son essence, qui a infusé dans ce gland la vie en puissance d’un chêne, qui a spécifié cette vie, vie d’un chêne, et non pas vie d’un orme, d’un peuplier, d’un noyer, ni d’aucun autre arbre. Cette vie, qui se manifeste sous la forme végétale, et sous la forme végétale du chêne, tient néanmoins à la vie universelle; car tout ce qui vit, vit de cette vie. Tout ce qui est, est : il n’y a pas deux verbes être.Or cette puissance occulte, qui donne la puissance d’être, et qui spécifie la vie dans cette puissance d’être s’appelle PROVIDENCE.

Secondement, je vois dans le gland une puissance patente, compréhensible, saisissable dans ses formes, qui se manifestant comme l’effet nécessaire de l’infusion vitale dont j’ai parlé, et qui y a été faite on ne sait comment, en montrera irrésistiblement le pourquoi, c’est-à-dire en fera résulter un chêne, toutes les fois que le gland se trouvera dans une situation convenable pour cela. Cette puissance, qui se montre toujours comme la conséquence d’un principe ou le résultat d’une cause, s’appelle DESTIN. Il y a cette différence notable

entre le Destin et la Providence, que le destin a besoin d’une condition, comme nous venons de le voir, pour exister; tandis que la Providence n’en a pas besoin pour être.

Exister est donc le verbe du Destin; mais la Providence seule, est.

Cependant, au moment où j’examine ce gland, j’ai le sentiment d’une troisième puissance qui n’est point dans le gland, et qui peut en disposer : cette puissance, qui tient à l’essence de la Providence parce qu’elle est, dépend aussi des formes du destin, parce qu’elle existe. Je la sens libre, puisqu’elle est en moi, et que rien ne m’empêche de la développer selon l’étendue de mes forces. Je tiens le gland; je puis le manger, et l’assimiler ainsi à ma substance; je puis le donner à un animal qui le mangera; je puis le détruire en l’écrasant sous mes pieds; je puis le semer, et lui faire produire un chêne…. Je l’écrase sous mes pieds : le gland est détruit. Son destin est-il anéanti ? Non, il est changé; un nouveau destin qui est mon ouvrage commence pour lui. Les débris du gland se décomposent selon des lois fatales, fixes et irrésistibles; les éléments qui s’étaient réunis pour entrer dans sa composition, se dissolvent; chacun revient à sa place; et la vie, à laquelle ils servaient d’enveloppe, inaltérable dans son essence, portée de nouveau par son véhicule approprié dans les canaux nourriciers d’un chêne, va féconder un autre gland, et s’offrir derechef aux chances du destin. La puissance qui peut ainsi s’emparer des principes donnés par la Providence, et agir efficacement sur les conséquences du Destin, s’appelle VOLONTÉ de l’HOMME.

Cette volonté peut agir de la même manière sur toutes les choses, tant physiques que métaphysiques, soumises à sa sphère d’activité; car la nature est semblable partout. Elle peut non seulement interrompre et changer le destin, mais en modifier toutes les conséquences; elle peut aussi transformer les principes providentiels, et c’est là sans doute son plus brillant avantage. Je donnerai un exemple de cette modification et de cette transformation, en suivant la comparaison que j’ai prise dans le règne végétal, comme le plus facile à saisir et à généraliser.

Je suppose qu’au lieu d’examiner un gland, ce soit une pomme que j’aie examinée; mais une pomme sauvage, acerbe, qui n’ait encore reçu que les influences du destin : si je sème cette pomme, et que je cultive avec soin l’arbre qui en proviendra, les fruits qui en naîtront seront sensiblement améliorés, et s’amélioreront de plus en plus par la culture. Sans cette culture, effet de ma volonté, rien ne se serait amélioré; car le Destin est une puissance stationnaire qui ne porte rien à la perfection : mais une fois que je possède un pommier amélioré par la culture, je puis, au moyen de la greffe, me servir de ce pommier pour en améliorer une foule d’autres, modifier leur destin, et, d’acerbe qu’il était, le rendre doux. Je puis faire plus; je puis en transporter le principe sur des sauvageons d’une autre espèce, et transformer ainsi des arbustes stériles en des arbres fructueux. Or, ce qui s’opère dans un règne au moyen de la culture, s’opère dans un autre au moyen de la civilisation. Les institutions civiles et religieuses font ici ce que font là les cultures diverses et les greffes. Il me semble, d’après ce que je viens de dire, que l’action respective de la Providence, du Destin et de la Volonté de l’homme, est très facile à distinguer dans le règne végétal; elle l’est beaucoup moins sans doute dans le règne animal, et beaucoup moins encore dans le règne hominal; mais elle n’échappe pas tellement à la vue de l’esprit, que cette vue ne puisse bien la saisir, quand l’esprit peut admettre une fois son existence. L’action du destin et celle de la volonté y marchent même assez à découvert; celle de la Providence est, je l’avoue, plus ensevelie et plus voilée : cela doit être ainsi pour qu’elle ne puisse jamais être comprise. Si l’homme pouvait prévoir d’avance quels sont les desseins de la Providence, il pourrait, en vertu de son libre arbitre, s’opposer à leur exécution; et c’est ce qui ne doit jamais être, du

moins directement.

Au reste, il est une dernière question qu’on peut m’adresser sur l’essence des trois puissances universelles, dont je vais essayer, pour la première fois, de signaler l’action. J’ai dit qu’elles émanent de DIEU même, et forment un ternaire que l’unité divine enveloppe : mais doit-on les concevoir comme trois êtres distincts ? Non : mais comme trois vies distinctes dans un même être; trois lois, trois modes d’être, trois natures comprises dans une seule Nature.

L’homme, dont j’ai donné la constitution métaphysique, est une image abrégée de l’univers : il vit également de trois vies que son unité volitive enveloppe. En comparant l’univers à l’homme, nous pouvons concevoir que la Providence représente la sphère intellectuelle; le Destin, la sphère instinctive; et la Volonté de l’homme elle-même, la sphère animique. Ces sphères ne sont pas trois êtres distincts, quoique, pour éviter les longueurs d’élocution et les périphrases, je les personnifierai souvent en signalant leur action : ce sont, comme je viens de le dire, trois vies diverses, vivant de la vie universelle, et donnant la vie particulière à une multitude d’êtres providentiels, instinctifs ou animiques; c’est-à-dire qui suivent la loi de la Providence, du Destin ou de la Volonté : ainsi, quand je dirai plus loin que la Providence, le Destin ou la Volonté agissent, cela voudra dire que la loi providentielle, fatidique ou volitive, se déploie, devient cause efficiente, et produit tel ou tel effet, tel ou tel événement : cela voudra dire aussi, selon l’occasion qui sera facilement sentie, que des êtres quelconques soumis à l’une de ces lois, servent ce mouvement ou le provoquent; et, pour citer un exemple entre mille, que je dise que la Providence conduit Moïse; cette phrase voudra dire que la loi providentielle est la loi de cet homme divin, et qu’il vit principalement de la vie intellectuelle dont elle est la régulatrice. Que je dise que le Destin provoque la prise de Constantinople par les Turcs; cela voudra dire que la prise de cette ville est une conséquence fatale des événements antérieurs, et que l’impulsion des Turcs qui s’en emparent tient à la loi fatidique à laquelle ils obéissent. Que je dise enfin que Luther est l’instrument de la Volonté de l’homme qui provoque un schisme dans la chrétienté; cela voudra dire que Luther, entraîné par des passions animiques très fortes, se rend l’interprète de toutes les passions analogues aux siennes, et leur présente un foyer où leurs rayons venant à se rencontrer et à se réfléchir, causent un embrasement moral qui met en lambeaux le culte chrétien.

Après avoir donné ces éclaircissements et ces explications, je ne crois pas encore avoir tout éclairci ni tout expliqué; mais enfin je suis obligé de m’en reposer un peu sur la sagacité du lecteur, qui suppléera à ce que je puis avoir omis. Déterminé à dévoiler ce que mes études et mes méditations m’avaient appris sur l’origine des sociétés humaines et sur l’histoire de l’homme, j’ai osé, en peu de pages, parcourir un intervalle de douze mille ans. Je me suis trouvé en présence d’une multitude de faits que j’ai essayé de classer, et d’une foule d’êtres dont j’ai rapidement esquissé le caractère. Ma plume, consacrée à la vérité, n’a jamais fléchi devant elle; je l’ai toujours dite avec la forte conviction de la dire : si mes lecteurs peuvent la reconnaître au signe indélébile dont la Providence l’a marquée, leur suffrage sera la plus douce récompense de mes travaux. Si, après de mûres réflexions, ils jugent que j’ai été dans l’erreur, j’ose encore m’en reposer sur l’équité de leur jugement pour croire qu’en doutant si je me suis trompé, ils ne douteront pas du moins de la parfaite bonne foi qui me rend impossible le désir de tromper personne.

Antoine Fabre d’Olivet

Histoire philosophique du genre humain

1910

Commentaires

Enregistrer un commentaire